【5分で完了】便利なクレジットカードでの相続税・贈与税の支払いを解説【ポイントでお得にも】

こんにちは。

大阪梅田で相続税専門の税理士をしている塚本です。

さて、国の税金はクレジットカードでも支払えることはご存知でしょうか?

いろんな税目に対応しておりまして、相続税や贈与税の支払いにも対応しているのです。

目次

概要

国税庁HPの説明です。

クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。

「国税クレジットカードお支払サイト」は国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のクレジットカード納付専用の外部サイトです。

利用可能金額は?

1度の手続きで

- 1,000万円 未満 かつ

- クレジットカードの決済可能額まで

1,000万円未満とありますが、何度かに分けて手続きを行えばそれ以上でも支払うことが可能です。

そのため、実質的な上限金額は、

「クレジットカードで決済できる金額まで」

と考えてよいでしょう。

この点、事前にクレジットカード会社にいくらまで決済できるのか確認する必要があります。

一般的なゴールドカードで、上限200~300万円程度かと思われます。

それ以上は個別交渉か、或いは回数を分けるなどして対応する必要があります。

相続する財産が多いと、相続税の支払いで1,000万円を超えることは普通にありえます。

ちなみに相続人が子ども1人、

相続財産が1億円の場合で、

相続税は1,220万円になります(2015年以降相続)。

利用できるクレジットカード

- Visa

- Mastercard

- JCB

- American Express

- Diners Club

- TS CUBIC CARD

知っているカードはほとんど網羅されているので、問題は無いかと。

TS CUBIC CARDは、トヨタファイナンスの発行するカードのことです。

利用可能時間

- 24時間 OK(メンテナンス時間は除く)

です。

銀行の窓口ですと、平日3時までなどの制約があるなか、これは大きいですね。

e-Taxからもアクセス可能でその場合はe-Taxの利用時間に限りますが、今回は相続税に絞ってますので、そのあたりの説明は割愛させていただきます。

いつ払ったことになるの?

国税クレジットカード支払いサイトにてカード決済の手続完了時点が、税金の納付日になります。

そのため、クレジットカード利用代金の引き落とし日が10ヶ月の納付期限よりも後になってしまっても、延滞税等はかかりません。

(約0.836%)決済手数料がかかる

支払う税金の金額に応じて以下の決済手数料がかかります。

| 納付税額 | 決済手数料(税込) |

|---|---|

| 1円~10,000円 | 83円 |

| 10,001円~20,000円 | 167円 |

| 20,001円~30,000円 | 250円 |

| 30,001円~40,000円 | 334円 |

| 40,001円~50,000円 | 418円 |

| ※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。 | |

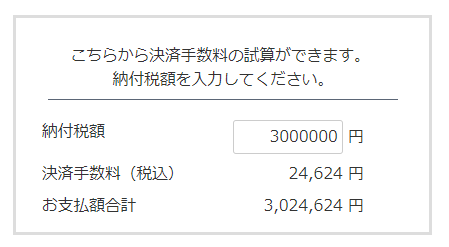

決済手数料については、支払いサイトにて試算ができます。

※画像は消費税8%時のものです、2021年時点では決済手数料は25,080円、お支払額合計は3,025,080円になります。

だいたい0.836%(76円+10%消費税)がかかります。

手数料とカードのポイント還元率を比較する

クレジットカードのポイント還元率が0.83%を下回る場合、

よくある0.5%の還元率ですと、手数料のほうが高くなってしまいますので、支払う金額は増えます。

楽天カードなどの1%還元のクレジットカードを使用すれば、手数料よりもポイントで返ってくる金額のほうが多いため、差額分は節税と考えることができます。

その他留意事項

- 領収書が発行されない

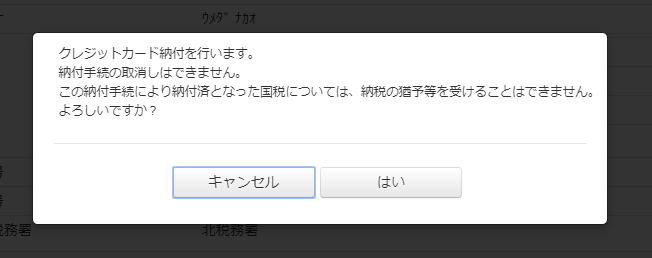

- 「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、取り消しができない

- 納付手続が完了すると、納税の猶予等を受けられない

などの注意点があります。

手続き方法

以下のサイトにアクセスして必要事項を入力します。

国税クレジットカードお支払サイト(外部リンク)

「注意事項を確認しました」にチェックを入れて、

下のほうの「同意」ボタンを押すと先に進みます。

相続税の支払いをやってみました(納付直前まで)

用意するもの

- クレジットカード

- 相続税申告書

利用者情報の入力

氏名漢字~電話番号まで:税金を支払う人(相続人)の情報を記載。

※亡くなられた人ではありません。

注意は下記2点。

整理番号: 空欄でOK

納付先税務署:亡くなられた人の最後の住所地になります。

税金を支払う人の住所地ではありません!

この点、郵便番号を入力すると「お近くの税務署」ボタンから探すことができますが、それは相続税を支払う人(相続人)の住所なので、間違えないように注意してください!

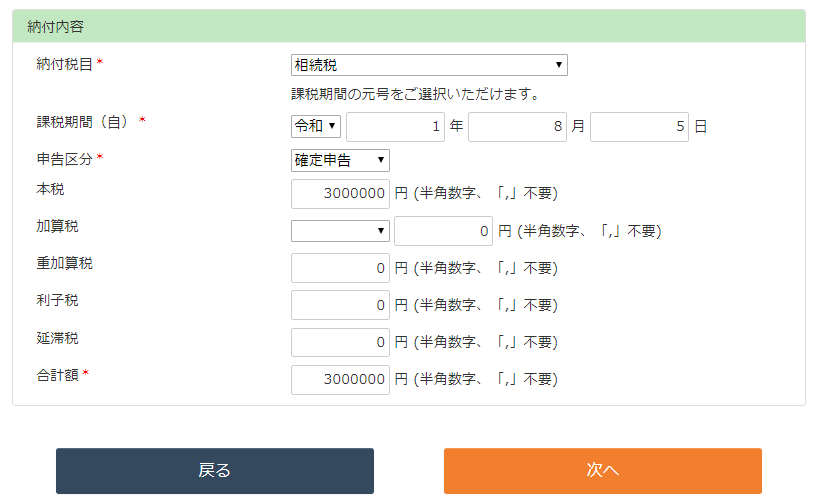

納付内容の入力

納付税目:相続税

課税期間(自):亡くなられた日(相続開始日)

申告区分:確定申告

本税:相続税申告書第1表 申告期限までに納付すべき税額

加算税~延滞税まで:期限内申告では使いません

合計額:合計して記入

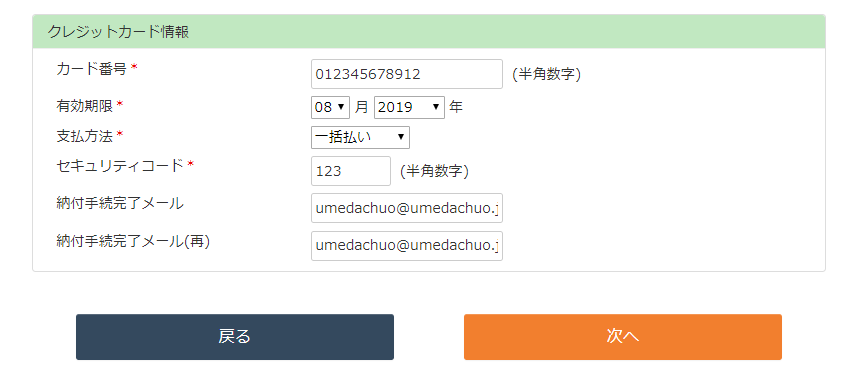

クレジットカード情報の入力

カード番号~セキュリティコード:使用するカード情報を入力

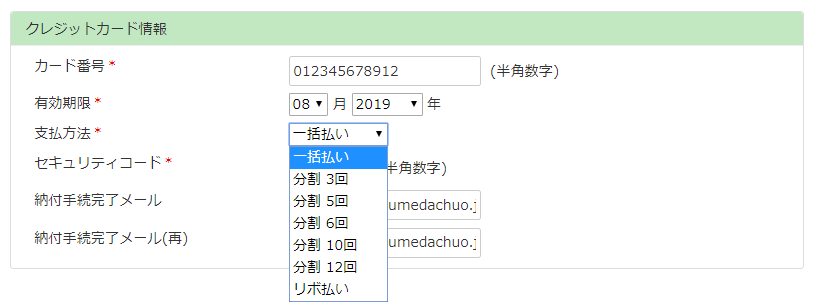

支払方法:「一括払い」「分割3回~12回」「リボ払い」から選択

納付手続完了メール:納付確認のためです。必ず設定しましょう。

分割払いはここで設定(実質的な延納の効果)

分割払いにすることで税金の支払いをさらに後ろ倒しすることが可能です。

延納の場合は、金銭での納付が困難であることや、担保提供などが課されるなどの制約がありますが、カードでの分割払いにはそのような制約はありません。(もちろんカード会社から受ける制約はありますが。)

カード会社に対しても分割分の利息が掛かりますので、有利不利を確認のうえで決める必要があります。

相続税の延納については、こちら(外部リンク)

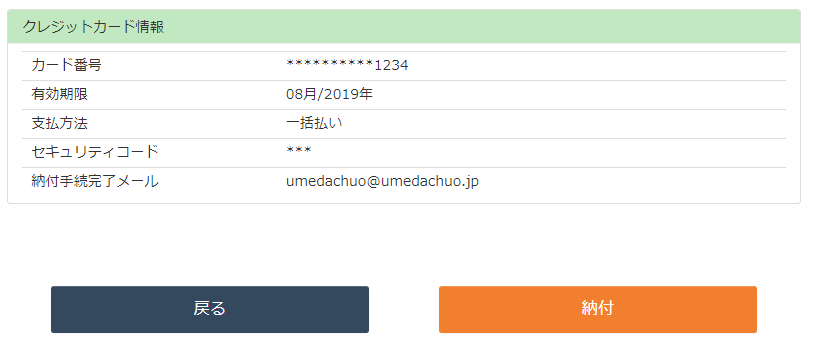

最終確認

ここで「はい」を選択すると完了です。

かかった時間

HPに入ってから入力完了までの時間は

5分程度。

納付書ですと、銀行の窓口が開いている時間に出かけていき、

手書きで窓口の支払用紙を書き並んで待って処理する。

出かけてから帰るまでで1時間以上はかかります。

どちらを選ぶかですね。

カード会社に確認すること(重要)

以下3点をかならず確認するようにしてください。

- 税金の支払いに対応しているか

- 税金の支払いにポイントが付くか

- カード支払いの上限がいくらか(税金の額まで上げてもらえるか)

まとめ

- 決済手数料(0.82%)を超えるクレジットカードのポイント還元率があるか

- クレジットカード会社に事前確認する

- 時間的には圧倒的にクレカ納付がおすすめ

ポイントのメリットは還元率1%のカードでもそこまで大きな差にはなりません。

税金300万円で5,400円、税金1,000万円で18,000円程度になります。

18,000円浮くと考えれば大きいですが、そもそも1,000万円税金支払いの前に、相続財産として数千万円以上が手に入りますので。

それよりも時間的なメリットと資金繰りのメリットのほうが大きいのではないでしょうか。

相続人のかたは50代の現役で働かれているかたも多いです。

平日に銀行窓口に行ったりする時間のほうが惜しいかたもいらっしゃるでしょう。

また、一時的な資金繰りの面でも、カードの引落し時まで支払が延びるので有効です。

そのようなかたには是非オススメしたい制度です。

それでもやはり、インターネットでカード決済をすることに抵抗があるかたも多いです。

セキュリティ対策は万全に施しているとはいえ、やはり恐いのも事実でしょう。

その場合は、手書きの納付書(税金の支払用紙)を用いて銀行にてお支払いくださいませ。

こちらも読んでみてください

この記事を書いたひと

事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~

事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~ 事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。

事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。 相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話

相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話 事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応

事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応